フェニキア人とは?

フェニキア人は、紀元前3000年ごろよりレバノン沿岸に都市を築いたセム系の民族です。山と海に挟まれた急峻な土地に暮らしていた彼らは、農業ではなく海に活路を見出しました。やがて造船や航海術を発展させ、紫の染料、ガラス製品、木材などを輸出することで、地中海全域に交易ネットワークを広げていきます。

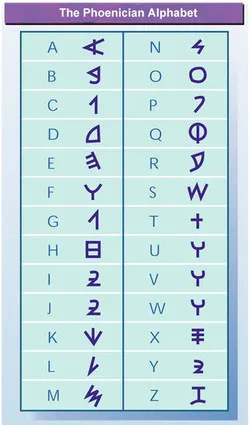

彼らが使用していたフェニキア文字は、後にギリシャ文字やラテン文字の母体となり、人類史において最も重要な文字体系の一つとされています。

フェニキア人を一言で表すなら、それは「海を渡る文明の伝道師」──交易・文化・文字を舟に乗せて、地中海全域に広めた知恵と行動の民でした。

エリッサ

エリッサ

フェニキア人が築いた主要都市と代表的な生産品

フェニキア人の都市

ビブロス – フェニキア人最古の都市とレバノン杉交易の起源

ビブロスは、地中海に面した天然の良港と、背後に広がるレバノン山脈の森に支えられた戦略的立地を誇る都市でした。中でも特筆すべきはレバノン杉の存在です。この太く堅牢な木材は、船や神殿、王宮の建設に欠かせない資源であり、ビブロスの繁栄の原動力となりました。

この地に古くから暮らしていたカナン系セム人の文化と宗教が、フェニキア人の文明の基礎となります。中でも海洋交易に特化した者たちが、のちに「フェニキア人」と呼ばれるようになりました。ビブロスは青銅器時代(紀元前3千年紀)にはすでに木材交易の中心地として知られ、エジプトやメソポタミアへの輸出を通じて国際的地位を確立していきます。

ビブロスという都市名は、ギリシャ人が後に用いた名称です。彼らはこの都市を経由して「パピルス(書写用紙)」を輸入していたため、紙(βίβλος)を象徴する名として呼んだのです。フェニキア人自身はこの地を「ゲバル」と呼び、語源はフェニキア語で「丘」や「山」を意味するとされます。

現地(現代のレバノン)では今でもこの地は「ジュベイル(Jubayl)」と呼ばれており、これは「ゲバル」がアラビア語化した形と考えられています。

レバノン杉の木材とは

ビブロスが商業都市として飛躍した最大の要因は、周囲に広がるレバノン山脈に自生していた「レバノン杉」の存在でした。この木は太く、堅く、腐りにくいという性質を持ち、古代においては最上級の建築・造船資材とされていました。

特にエジプトにおいては、レバノン杉は神殿やピラミッドの構造材、また高級船の建造に不可欠な資材でした。ビブロスはエジプト王朝の時代からこの木を大量に輸出しており、古王国第5王朝(紀元前27〜25世紀)の碑文には、フェニキアとの木材取引の様子が明確に記録されています。

やがてその需要は地中海全域に広がり、メソポタミアの都市国家、ヒッタイト、アッシリア、新バビロニアなどの陸上帝国でも、宮殿建設や戦車製造のために重宝されました。レバノン杉はまさに「古代の石油」とも言える戦略物資だったのです。

木材の伐採から出荷までの運用体制は以下の通りでした:

- 秋に伐採、枝払い後、冬の間に山中で乾燥させる

- 春先、家畜(牛・馬)や橇を用いて中腹まで陸送

- 河川の下流域では筏(いかだ)にして水運

- 河口の集積地で一時保管・加工

- 船材や建築用に加工(角材・梁など)

- 港湾で船積みまたは筏で曳航輸送

- 航行は穏やかな季節に、複数の船団で行われた

このような一連の工程により、ビブロスは古王国期のエジプトをはじめ、メソポタミアやアナトリアへも木材を供給し、広域な交易ネットワークを確立しました。

レバノン杉 – 出典Olivier BEZES

シドン – ガラスと交易の港都市

シドンの起源について正確な建国年は定かではありませんが、考古学的調査や文献資料によれば、紀元前3千年紀の終わり頃にはすでに人が定住していたと考えられています。シドンは天然の良港が二つ並ぶ岬に位置していたため、船の出入りがしやすく、漁業や小規模な交易から発展し、徐々にフェニキア内で重要な港町としての地位を築いていきました。

初期のシドンの人々も、豊かな海洋資源や近隣の山地から得られる木材を活用して、漁業や造船を行いながら、他のフェニキア都市やエジプト、メソポタミアとの交易を拡大していきました。こうした海と陸をつなぐ動きの中で、シドンは早期から広域貿易の拠点となり、後のガラス工芸や染料製造といった特産産業の基礎を築くことになります。

ビブロスの全盛期がやや落ち着いた紀元前2千年紀後半以降、シドンが頭角を現してきます。地理的にはビブロスと同じく海に面し、交易に適した港を持つシドンは、次第に手工業と広域貿易で存在感を増していきました。特にガラス製造と染織技術で知られ、シドンの名は地中海世界で高く評価されるようになります。

ホメロスもその作品の中で「シドンの職人」に言及しており、シドンが工芸と交易の町として栄えていたことがうかがえます。鉄器時代初期(紀元前11世紀〜8世紀頃)には、ギリシア人が「フェニキア人」全体を「シドン人」と呼ぶほど、シドンの影響力は大きなものとなっていました。

シドンのガラス工芸とは

シドンが古代ガラス工芸の中心地として発展した背景には、豊富な珪砂(けいしゃ – ガラスの材料)資源と、ガラスの溶解に必要な燃料としての森林資源、そして技術交流の機会が重なった地理的な利点があります。特に、シドン周辺には透明度の高い珪砂が採れる場所があり、これが高品質なガラス製造を可能にしました。また、地中海交易の拠点であったことから、エジプトやメソポタミアなどの先進的なガラス工芸技術を取り入れる機会にも恵まれました。

紀元前2千年紀末からは本格的なガラス製造が始まり、紀元前8世紀頃には透明ガラスの製造も可能となっていました。シドンやその周辺の町には多くのガラス工房が存在し、小瓶や器、装飾品などを生産し、広く地中海世界に輸出されるようになります。これにより、シドンは単なる製造地ではなく、地中海交易の重要な輸出拠点として成長しました。ガラス製品は高級贈答品として扱われることが多く、ギリシアやエジプト、アナトリア、さらに西地中海の諸都市にも広がり、シドンの名声を高めていきました。

また、シドンは染織産業でも有名で、特にモレックス貝から作られる紫色の染料は高級品として王侯貴族に珍重されました。シドンには染料を抽出した際に出る大量の貝殻を廃棄した「モレックスの丘」と呼ばれる遺構も発見されており、この産業の規模と重要性を物語っています。

ホメロスは『オデュッセイア』の中で「シドンの職人は見事な刺繍や工芸を作る」と記し、当時からその技術が高く評価されていたことがわかります。

フェキニアガラス(紀元前5世紀〜3世紀)- 出典Remi Mathis.

ティルス – 島から広がるフェキニア人の植民と交易拠点

ティルスの始まりは明確な建国記録が残っていないものの、紀元前3千年紀後半から紀元前2千年紀初頭にはすでに人々が定住していたと考えられています。最初は現在のレバノン南部沿岸に位置する「ウシュ」と呼ばれる陸地の集落が中心で、ここから海岸沖にある小さな島へと人々が移り住むようになったことで、後のティルスの都市が形成されました。

この島は天然の二重港を持ち、海からの攻撃に対しても強固な防御を誇る地形であり、交易と安全の両方に優れた拠点となりました。漁業、造船、海運技術をもとに、小さな島の集落は徐々に海上交易を拡大していきます。

紀元前1千年紀に入ると、ティルスが急速に台頭します。ティルスは当初は小さな島の港町でしたが、自然の二重港という地理的利点を生かして軍港・貿易港として発展します。ビブロスやシドンがエジプトや近隣諸国との交易で栄えていたのに対し、ティルスはさらに遠方――西地中海や北アフリカ、イベリア半島にまで勢力を広げ、植民活動を積極的に展開しました。

その最たる例が、後にローマと対決することになるカルタゴの建設です。ティルスはこうした植民市との交易を通じて莫大な富を蓄え、地中海交易の覇権を握るに至りました。

ティルスの紫衣と染料(ティリアンパープル)とは

ティルスの代名詞ともいえる特産品が、紫の染料「ティリアンパープル」です。この染料の発見には興味深い伝説があります。ある日、ティルスの海岸を歩いていた英雄メルカルトの犬が、モレックス貝をかじったところ、口が鮮やかな紫色に染まったことから、この染料の存在が発見されたとされます。この伝説はあくまで象徴的なものでしょうが、モレックス貝から染料を抽出する技術は非常に古く、紀元前2千年紀にはすでにティルスやシドンでも使われていたと考えられています。

これはモレックス貝からわずかに採取できる極めて高価な染料で、古代世界では「王の色」として特権階級しか着用を許されませんでした。ティルス周辺ではこの染料を大量に生産しており、廃棄された貝殻の山が今日まで残っています。

ティルスもシドンと同様に、この高級染料を使った紫布を製造・輸出することで、国際的にその名を知られるようになりました。特にアッシリアやペルシア、ローマといった大国の王族・貴族の間では、ティルス製の紫布は地位と権威の象徴として珍重されました。ローマ帝政時代にはこの色をまとえるのは皇帝のみとされるほどの地位を誇り、ティルスの製品は地中海全域で最も高級な贅沢品として流通しました。

染料のほかにも、ティルスでは織物、金属細工、ガラス製品、象牙彫刻など様々な高付加価値製品が生産され、広く輸出されました。また、優れた造船技術を活かした船団は、遠くイベリアやブリテンにまで到達し、金属や香料などの交易品を持ち帰りました。

ティリアンパープルの種類 – 出典U.Name.MeDerivative work: TeKaBe

文明の破壊者、海の民の襲来(紀元前12世紀)

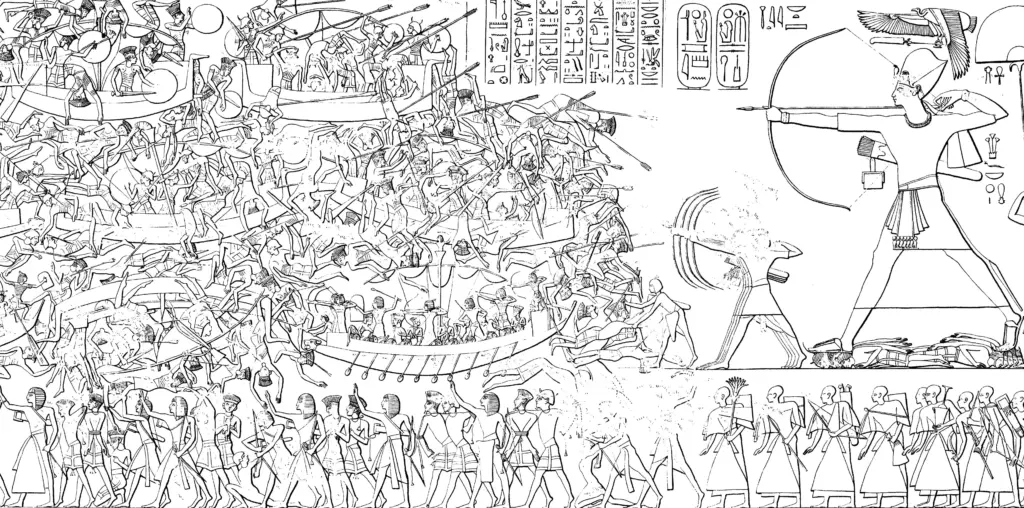

紀元前12世紀ごろ、地中海世界を大きく揺るがす一大事が発生しました。謎の侵略者たち、「海の民」と呼ばれる集団が東地中海沿岸に次々と襲来し、古代国家の多くが壊滅的な打撃を受けたのです。ヒッタイト帝国は滅び、エジプトも弱体化し、ミケーネ文明も衰退、のちに崩壊していきます。

この波は、フェニキア人の海岸都市にも及びました。ビブロス、シドン、ティルスといった都市国家たちは、この時期大きな脅威に直面しました。海に開かれたこれらの都市は、まさに“海の民”の格好の標的だったのです。

しかし、フェニキア人の都市は滅びませんでした。むしろ、奇跡的に生き延びたのです。いくつかの要因がその背景にあります。第一に、都市そのものが小規模であったため、主な略奪対象とならなかった可能性があります。第二に、海洋技術に優れていたため、攻撃からの回避や防衛が可能だったと考えられます。

ティルスに至っては島に築かれていたため、侵入が極めて難しく、防御を固めるには理想的な地形でした。

この時期に多くの国家・文明が衰退や崩壊した中、フェニキア人の都市国家群はしぶとく生き残り、逆に周囲の競争相手がいなくなったことで、フェニキアの都市国家群が地中海交易を独占できるようになったのです。

現在の研究では、海の民の襲来は、この時期に発生した文明の衰退や崩壊の一要因でしかなく、ほかにも気候変動などを含めた多様な要因が複雑に絡み合い、これら文明の衰退や崩壊が起きたのではないかと言われています。

海の民と戦うラムセス3世 – 出典Gray, Dorothea (1974)

フェニキア人の繁栄と拡張(紀元前11世紀〜紀元前9世紀)

紀元前12世紀、青銅器時代末の混乱により、ヒッタイト帝国やミケーネ文明といった大国が次々に崩壊しました。海の民の襲来によって東地中海世界が大きく揺らいだこの時期、フェニキア人の都市国家――ビブロス、シドン、ティルスなど――は、その覇権国家の空白を埋めるかたちで、地中海交易における主役として台頭していきます。

貿易と航海路の拡大

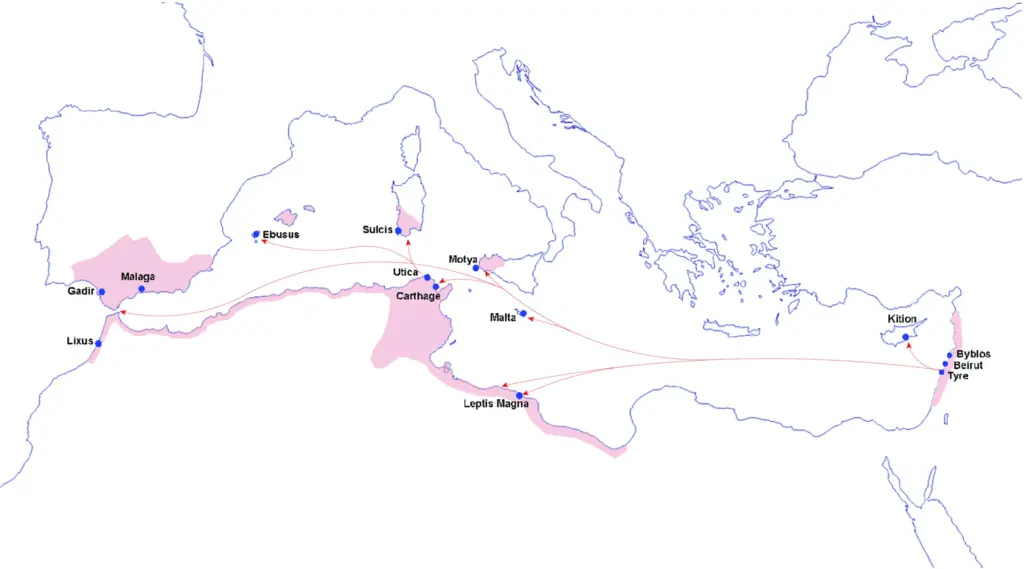

この時期、フェニキア人は卓越した造船技術と航海術を武器に、東はシリア・エジプトから、西はイベリア半島や北アフリカ沿岸に至るまで、地中海全体をまたぐ広大な交易ネットワークを築きました。彼らは主に沿岸航海を行い、港や島に停泊しながら移動しました。このような航海スタイルのため、途中の寄港地は非常に重要となり、やがてそれらは一時的な中継地から恒久的な拠点、すなわち植民都市へと発展していきます。

航路は、エジプトやキプロス、アナトリアを含む東地中海から始まり、クレタ島、シチリア島、サルディニア島、イベリア半島へと延びていきました。銀、銅、錫、香料、象牙、木材、染料、織物、ガラス製品、ワインやオリーブ油など、実に多様な商品がこれらの航路を通じて行き来しました。フェニキア人はこうした交易を通じて、莫大な富と文化的影響力を得ることになります。

フェキニア交易ルート – 出典E. Matisoo-Smith et al

植民活動と新都市の建設

交易活動の発展に伴い、フェニキア人は新たな寄港地を「植民都市」へと昇華させていきました。最も有名な例としてはカルタゴが挙げられますが、その設立はやや後の時代であるため、ここでは紀元前11〜9世紀における初期の植民活動に注目します。

たとえば、イベリア半島南岸のガディルス(現在のカディス)は、フェニキア人によって紀元前11世紀頃に建設されたとされます。また、北アフリカのウティカ、シチリア島のモティア、マルタ島、ランペドゥーサ島、サルディニア島のノーラやカリアリなど、地中海の各地に多数の植民都市が誕生しました。これらの都市は単なる商業拠点にとどまらず、フェニキアの文化・宗教・建築様式をそのまま持ち込み、現地との交流を深める場でもありました。

植民都市には本国の神々を祀る神殿が建てられ、宗教儀礼も持ち込まれました。また、各植民都市は母都市と強く結びついており、交易ネットワークを補強する役割も担っていました。

フェキニア人の産業と技術

フェニキア人が誇ったのは、交易網だけではありません。彼らは特定の高付加価値産業においても傑出した技術を持っていました。

特に有名なのが、前章でも紹介した紫染料やガラス工芸、レバノン杉を用いた木材・木工品・造船です。彼らの製品は、質がとても高く、各国王侯貴族への贈答品としても利用されました。このような高い技術力の背景には、専門の職人集団の存在と、都市ごとの分業体制があったと考えられています。

フェキニア人の他文明との関係と外交

フェニキア人は、海上交易を通じて他文明と密接な関係を築きました。とりわけエジプトとの関係は古く、紀元前3千年紀からすでにビブロスとエジプトの間で木材交易が行われていた記録があります。紀元前10世紀には、ティルス王ヒラムがイスラエル王ソロモンと同盟を結び、共に交易船団を紅海に派遣したという伝承も残されています。

アッシリア帝国などの陸上帝国が地中海に進出してくる以前、フェニキア人はすでに地中海交易をほぼ独占しており、これにより各国と外交的にも対等な関係を築くことが可能となっていました。メソポタミアの楔形文字文書には、フェニキア都市からの使節や贈り物の記録が散見されます。

アッシリア帝国によるフェキニア人への圧力 – 服属と外交の間で

紀元前9世紀から8世紀にかけて、フェニキア人の繁栄は再び試練にさらされます。今度の脅威は“陸”からやってきました。メソポタミアに拠点を置くアッシリア帝国が、西方への征服を始めたのです。

アッシリアは鉄器と残虐な戦術で知られ、征服した都市には徹底した貢納と従属を要求しました。ビブロス、シドン、ティルスといったフェニキアの都市国家も、その矛先から逃れることはできませんでした。

多くの都市は形式的な独立を維持しつつ、アッシリアに貢ぎ物を納め、外交使節を送ることで服属関係を築いていきます。ティルスやシドンの王たちは、アッシリア王の戴冠式に参加し、自らの忠誠を示すことで都市の存続を図りました。

しかし、すべてがうまくいったわけではありません。紀元前8世紀末、シドンはアッシリアへの貢納を拒否し、反乱を起こしました。これに対し、アッシリア王エサルハドンは軍を率いて徹底的な制裁を加え、シドンは一時的に陥落します。

それでも、フェニキアの都市たちは柔軟な外交戦術と海洋力を背景に、生き残りを図っていきます。貢納品の中には、レバノン杉の木材、紫染布、ガラス器、そして精鋭の船団などが含まれ、アッシリアはそれらを自らの帝国運営にも活用していきました。

都市国家としての自由は少しずつ失われていきますが、それでも海を通じた交易と文化の発信は絶えることなく続いていきました。

アッシリア帝国最大領土 – 出典British Museum

新バビロニアの包囲 – ティルスの13年戦争

アッシリア帝国が滅びた後、台頭したのが「新バビロニア帝国」でした。バビロンを首都とするこの帝国は、かつての栄光を取り戻すべく西方への影響力を広げていきます。そして矛先は、再びフェニキアの都市へと向けられました。

中でも最大の試練を迎えたのが、ティルスです。新バビロニア王ネブカドネザル2世は、フェニキア支配の要としてこの都市を制圧しようとします。しかしティルスは、小島に築かれた天然の要塞都市であり、陸からの攻撃が極めて困難でした。

ネブカドネザルは紀元前586年から、実に13年間ものあいだティルスを包囲します。これほど長期間にわたる包囲戦は古代でも極めて稀です。陸地側のティルス市街地は壊滅しましたが、島の中核都市は最後まで降伏せず、最終的には和議が結ばれたとされています。

ティルスは形式上の独立を保ったまま、バビロニアに臣従するかたちで交易活動を継続することになります。しかし、13年もの包囲戦は、ティルスの経済力と人的資源に大きな傷跡を残しました。

この苦難を経てもなお、ティルスは西方への交易網を維持します。カルタゴをはじめとする植民都市は、この間も独自に発展を続けており、フェニキアの精神は遠く離れた土地で脈々と生き続けていたのです。

新バビロニア帝国の最大領土 – 出典Ichthyovenator Sémhur

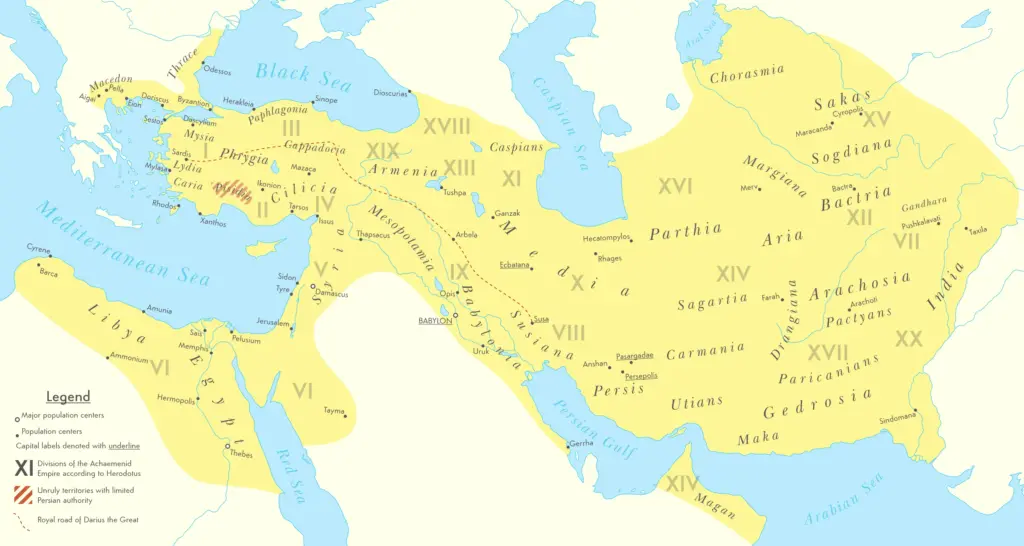

アケメネス朝ペルシアへの従属と繁栄、帝国海軍の中心となったフェニキア人

紀元前6世紀、新バビロニアを滅ぼして地中海東岸に新たな支配者として現れたのが、イラン高原を拠点とするアケメネス朝ペルシアでした。広大な領土を誇ったこの帝国のもとで、フェニキアの都市国家群は再び新たな体制に組み込まれることになります。

ビブロス、シドン、ティルスといった諸都市は、ペルシア帝国の「サトラピー(州)」として服属し、自治をある程度保ちながらも定期的な貢納と軍事協力を行うことが義務付けられました。

とくに注目すべきは、フェニキア人の造船技術と航海術がペルシア帝国の国家運営に組み込まれた点です。ペルシアは大艦隊を必要としており、フェニキアの港町はその中心的な海軍基地となりました。彼らはエーゲ海遠征やエジプトへの海軍支援など、あらゆる方面で活躍し、名実ともに「ペルシア帝国の海の力」となっていたのです。

この時代、フェニキアの都市は政治的な自由は制限されていたものの、交易活動は安定して行われており、経済的には比較的豊かな時代が続きました。紫染料、ガラス器、金属製品、レバノン杉などの特産品はペルシア帝国の支配下でも広く流通し、都市の富を支え続けました。

ペルシアの皇帝たちは各地の文化を尊重する政策を取りました。そのため、フェニキアの神々への信仰や祭祀も引き続き認められ、ビブロスの女神バアラト、ティルスの神メルカルトなどへの崇拝も継続されました。

海の民に襲われ、アッシリアに服属し、バビロニアに包囲されたフェニキア都市でしたが、このペルシア時代には、ある意味で“帝国に仕えながら生き延びる”という成熟した外交力と技術力の結晶を見せたともいえるのです。

アケメネス朝ペルシアの最大領土 – 出典Cattette

アレクサンドロス大王のフェキニア人都市征服 – ティルスの陥落と終焉

フェニキア人の都市国家たちにとって、最大にして最後の試練は、紀元前4世紀にやってきます。東方遠征を開始したマケドニアの若き王、アレクサンドロス大王が、ついにフェニキア人の都市に進軍してきたのです。

多くの都市が降伏や服属によって戦火を避けましたが、ただひとつ、ティルスだけはこの征服者に対して屈することを拒みました。海に囲まれた島の都市はこれまでどんな攻撃にも耐えてきたという自負がありました。

しかしアレクサンドロスはその想定を超えていました。彼は陸地から島へと「土手道(モーレ)」を築き、島を実質的に“本土化”して包囲を開始します。紀元前332年、7か月におよぶ包囲戦の末、ついにティルスは陥落。市民の多くは殺され、生き残った者は奴隷として連行されました。

この戦いは、単なる一都市の陥落にとどまりませんでした。フェニキア人の都市国家としての独立性、そして“海に活路を見出した文明”としての時代が、ここで幕を下ろしたのです。

その後、フェニキアの地はヘレニズム世界へと組み込まれ、やがてローマ帝国に統合されていきます。都市そのものは存続しますが、かつてのような自律的な交易国家としての姿はもはや見ることができませんでした。

ティルス攻略 – 出典World History Encyclopedia

フェニキア人が遺したもの – 文字、文化、そして海の記憶

フェニキア人の都市国家は滅びましたが、彼らの文明が地中海にもたらした影響は、今なお色濃く残されています。

その中でも最も重要なのが「文字」です。フェニキア人が使用していたアルファベットは、わずか22の文字から構成され、音を記号で表すという画期的な仕組みを持っていました。これはギリシア人に受け継がれギリシャ文字となり、それはローマ人に受け継がれてラテン文字へと発展したことで、現代の欧米世界の文字の原型となりました。

また、彼らの造船技術や航海術も、ローマやカルタゴに受け継がれました。紫染料、ガラス工芸、木材加工などの工芸技術は、各地に影響を与え、フェニキアの工人たちは職人文化の礎を築いたのです。

彼らの“商業都市”という概念も、後の港湾国家や植民都市のモデルとなり、カルタゴをはじめとする後継国家に引き継がれていきました。

フェニキア文字とラテン文字 – 出典The Phoenicians

まとめ

フェニキア人とは、レバノンの狭く急峻な土地に住みながら、海と交易を通じて自らの世界を切り拓いた人々でした。ビブロス、シドン、ティルスといった都市国家は、それぞれに特化した資源と技術を活かし、地中海全域と結びついていきました。

幾度となく外敵の侵略や包囲にさらされながらも、彼らはその都度しぶとく生き延び、時には従属を選びながらも文化と経済の火を絶やすことはありませんでした。

やがてアレクサンドロス大王の征服によって都市国家としての独立性は失われましたが、フェニキア人が築いた交易網や技術、そして何より文字文化は、ギリシアやローマへと受け継がれ、人類史の中に深く刻まれていくことになります。

フェニキア人とは、まさに「海を渡る文明の伝道師」でした。

言葉、文化、技術、そして色彩──それらを船に乗せ、彼らは地中海を駆け巡ったのです。

コメント

コメント一覧 (1件)

レバノン平和になってくれないかな。いつかティルスいきたいな