共和政ローマ SPQRとは

エリッサ

エリッサ

共和政ローマの政治体制

民会 – ローマ全市民の集会

民会 – 成り立ち

| 民会の種類 | ラテン語名 | 説明 |

| 百人組民会 | Comitia Centuriata | 「ケントゥリア=百人隊(軍事単位)」に基づいた民会。富裕層も参加できるが軍人の影響力が強い。主に戦争・高官の選挙・死刑判決などを扱う。 |

| 部族民会 | Comitia Tributa | 「トリブス=部族・郡」単位で構成される民会。下級官職の選挙や法律の可決などを担当。 |

| 平民会 | Concilium Plebis | 平民(プレブス)のみで構成される民会。護民官の選出や平民法の可決を行う。元は貴族に対抗するための集会。 |

平民会 – 平民にも権限をよこせ集団

平民会 – 成り立ち

聖山事件 – 出典 B. Barloccini

護民官 – 弱き民を守る平民の守護者

護民官 – 成り立ち

元老院 – ローマ 事実上の支配機関

元老院 – 成り立ち

エリッサ

エリッサ

執政官 – 2人で王の代わりを務める

執政官 – 成り立ち

独裁官 – ローマ最後の手段 絶対的な権力者

独裁官 – 成り立ち

ローマ第二の建国者 マルクス・フリウス・カミルス

共和政ローマがまだ一地方都市に過ぎなかった頃、北には強国ウェイイや屈強なガリア人がローマを脅かしていました。ウェイイはローマと激しい争いを繰り広げ、ガリア人はローマで略奪を行いました。これらの脅威からローマを救ったのが、マルクス・フリウス・カミルスでした。彼は軍事的な才能だけでなく、宗教的・政治的にもローマ市民の信頼を集める人物で、まさにローマの理想的なリーダーでした。

強国ウェイイとの十年戦争

エルトリア人によって築かれたウェイイは、ローマよりもはるかに進んだ強国でした。ローマとは一定の関係を保っていましたが、ローマが力をつけると共に、関係は悪化し、紀元前406年頃、ついに両国は戦争に突入しました。この戦争は十年にも及ぶ長期戦となり、ローマ市民たちは次第に疲弊していきました。ローマはウェイイを包囲していたものの、ウェイイの堅牢な城壁を突破できずにいました。そこでローマは戦争を終わらせる為、カミルスを独裁官に任命します。独裁官となったカミルスは、地下トンネルを用いて、城壁を下をから突破するという大胆な作戦でウェイイを奇襲し、都市を陥落させました。

この勝利により、ローマは強国ウェイイを完全に併合し、大量の戦利品と広大な領土を手に入れます。ウェイイ市民の一部はローマ市民として受け入れられました。この勝利は、ローマの軍事的・経済的な飛躍を意味し、後の拡大の礎となったのです。

カミルスの追放

ウェイイ戦争後、政治的な対立が激化し、カミルスはローマから追放されてしまいます。彼が独裁官として権限を持ちすぎたことや、一部の政治家との不和が原因とされています。カミルスは一時的にローマを離れ、亡命生活を送りました。共和政ローマでは、一人の人間が強大な力を持つことを極端に嫌い、絶大な人気を得た英雄も、力を持ちすぎるからという理由で嫌悪され、迫害を受けることが多いです。まさに「ローマに英雄は要らない」精神です。

ガリア人の襲来とカミルスの再召喚

カミルス追放後、ローマは新たな脅威、ガリア人の侵攻に直面します。もともと北方にあった強国ウェイイが無くなったことで、さらなる北方に住まうガリア人との防壁が無くなり、ガリア人はローマ領へと攻めてきました。そして紀元前390年、ローマ軍はアッリアの戦いで壊滅的な敗北をきします。ガリア人はローマ市内で略奪と破壊を行い、ローマは炎に包まれました。

ローマ市民たちは、カピトリヌスの丘に立てこもり、ローマは存亡の危機を迎えます。そんな中、元老院は亡命中のカミルスを再び呼び戻すことにしました。戻ったカミルスは、ガリア人との交渉を試みるも、ガリア人は金を要求してきました。ローマ市民は金を支払おうと主張しましたが、カミルスは「ローマは金ではなく、剣でお返しする」と主張し、堂々と敵に立ち向かうことを決意します。

カミルス、ローマを再建させる

一説では、カミルスは、ゲリラ戦を用いて、ガリア人を撃退したと言われています。ガリア人がローマ市内での略奪に集中していた隙を突き、カミルスはローマ軍を分けて奇襲をかけました。具体的には、ガリア人の守備が薄いところや、彼らが占拠している場所を突いて攻撃したとされています。積極的に小規模な戦闘を仕掛け、ガリア軍を疲弊させるとともに、ローマ市内に戻る機会をつかみました。これにより、ガリア人の士気は低下し、ローマを奪還することに成功しました。

カミルスは戦に優れていただけではなく、戦後の都市再建においても重要な役割を果たしました。彼はローマ市民の信頼を取り戻し、ローマの再建を指導しました。これにより、ローマは危機を乗り越え、さらに強固な基盤を築くことができました。

この功績により、カミルスは「ローマ第二の建国者」として崇拝されました。彼はローマの名誉を守るために戦い、金銭での解決を拒否したことから、ローマ人の強い精神と誇りを示すものとして、ローマが滅亡するその日まで語り継がれることとなります。

カミルスがローマに与えた影響

ガリア人の襲撃は、ローマに深い傷を残しましたが、この危機を乗り越えたことで、ローマ市民は「このままでは終われない」という強い決意を抱くようになります。カミルスの指導の下で得た軍事経験や都市の再建、他民族との関係構築は、今後のローマ拡大の礎となります。ローマはまだ一地方勢力に過ぎませんでしたが、カミルスの時代を契機に、イタリア半島統一への火種が静かに灯り始めるのです。

カミルスの凱旋式 – 出典フランチェスコ・サルヴィアーティ

共和政ローマ – イタリア半島統一への道のり

1. ラテン戦争(紀元前498年~紀元前338年)

しかし、次第にローマの勢力が強まるにつれて、ラテン都市国家との間に緊張が生まれました。紀元前5世紀にはラテン同盟とローマの関係が悪化し、断続的な衝突が発生しましたが、決定的な戦争には至りませんでした。 本格的な戦争が勃発したのは紀元前340年であり、ラテン同盟はカンパニア地方の都市国家やウォルスキ族と結びつき、ローマに対抗しました。ローマ軍は幾度となく激しい戦いを強いられ、一進一退の攻防が続きました。しかし、紀元前340年のヴェスヴィウス山の戦いで決定的な勝利を収めました。

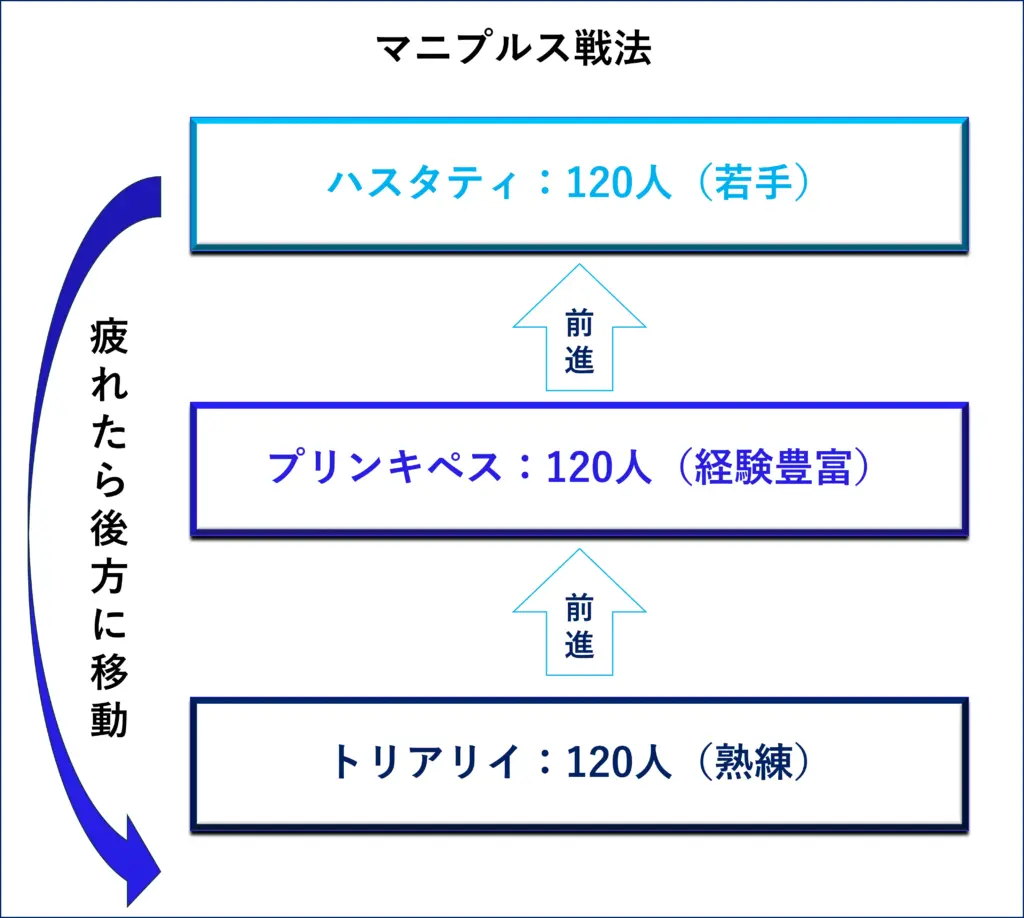

この戦いで、エルトリア人から学んだ、重装歩兵の密集戦法では、臨機応変に戦うことが出来ないと明らかとなりました。そのため、ローマ軍は機動力の高い小規模な部隊単位で戦う「マニプルス戦法」を取り入れ、戦場での適応力を向上させました。その後、紀元前338年のアンティウムの戦いでもローマが勝利し、戦争は終結しました。

エリッサ

エリッサ

2. サムニウム戦争(紀元前343年~紀元前290年)

サムニウム戦争は、ローマとイタリア中部の山岳民族であるサムニウム人との間で行われた一連の戦争であり、紀元前343年から紀元前290年にかけて3度にわたって戦われました。この戦争を通じてローマは、戦術の進化と支配体制の強化を図ることとなりました。

最初の戦争は紀元前343年に始まり、ローマはカンパニア地方の都市カプアの要請を受けてサムニウムと対峙しました。ローマ軍は勝利を収めましたが、内部の政治的事情により早期に講和が結ばれ、サムニウムとの関係は一時的に安定しました。 しかし、紀元前326年に再び戦争が勃発しました。これが第二次サムニウム戦争であり、この戦争ではローマ軍がサムニウム軍の巧みな戦術に苦戦しました。

特に、紀元前321年のカウディウムの屈辱では、ローマ軍が狭い谷間に誘い込まれ、包囲されて降伏を余儀なくされるという屈辱的な敗北を喫しました。この敗北を教訓に、ローマ軍は柔軟な部隊編成を重視するようになり、ラテン戦争でい獲得した、機動性の高いマニプルス戦法の運用を強化しました。その後、ローマは徐々にサムニウムを圧倒し、紀元前304年に有利な条件で講和を結びました。

第三次サムニウム戦争は紀元前298年に勃発し、ローマはサムニウム人のほか、エトルリア人、ガリア人、ウンブリア人などの連合軍とも戦うことになりました。この戦争では、広範囲に及ぶ敵との戦いに適応するため、ローマ軍は道路網の整備を進め、兵站の確保に努めました。紀元前295年のセンティヌムの戦いが決定的な戦いとなり、ローマ軍は大勝を収めました。

この勝利により、ローマはイタリア半島における軍事的優位を確立し、最終的に紀元前290年にサムニウムを完全に制圧しました。 戦争を通じてローマは、戦術面ではマニプルス戦法をさらに洗練させ、統治面では征服地にローマの植民市を建設する政策を本格化させました。これにより、ローマは支配地域の安定を図るとともに、軍事力を持続的に強化する基盤を築くことになりました。

エリッサ

エリッサ

ガウディウムで屈辱を受けるローマ兵

3. エトルリア・ガリア戦争(紀元前4世紀後半)

エトルリア・ガリア戦争は、紀元前284年から紀元前282年にかけてローマとエトルリア人、ガリア人との間で行われた戦争です。この戦いの背景には、ローマの勢力拡大に対するエトルリア諸都市の反発があり、さらにガリア人がこれに加勢したことで戦争が勃発しました。ローマにとっては、イタリア中部の支配を確立するための重要な戦争となりました。

最初の大きな戦いは、紀元前284年のアレティウムの戦いでした。この戦いでローマ軍は敗北し、指揮官も戦死するという大きな損害を被りました。この敗北は、ローマ軍にとってエトルリア人とガリア人の戦闘力を軽視していたことの代償となりました。しかし、ローマはすぐに軍を立て直し、翌年のヴァディモ湖の戦いで決定的な勝利を収めました。この戦いでは、ローマ軍が整備された道路網を活用し、迅速に兵を集結させることで機動力を発揮し、敵を圧倒しました。さらに、マニプルス戦法の柔軟な運用によって、ガリア人の突撃に対処し、エトルリア軍の防御陣形を突破することに成功しました。

この戦争は紀元前282年に終結し、エトルリア諸都市はローマに服従、その支配下に組み込まれました。ローマは征服した都市にローマ植民市を建設し、ローマ市民権を限定的に付与することで統治を安定させました。また、ガリア人も北方へ撤退しました。この戦争を通じて、ローマはイタリア中部の支配を確立するとともに、兵站網と軍の再編能力の重要性を再認識し、次なるギリシャ系都市国家との戦争へと進む準備を整えました。

4. ピュロス戦争(紀元前280年~紀元前275年)

ピュロス戦争の発端は、南イタリアのギリシャ都市ターレスがローマの干渉を受けたことにあります。ターレスはローマの勢力拡大を脅威とみなし、強大な軍事力を持つエペイロスのピュロス王に支援を求めました。ピュロスはギリシャ世界の覇権を目指していたこともあり、イタリア遠征を決意し、大軍とともにイタリア半島に上陸しました。

紀元前280年、ピュロス軍とローマ軍はヘラクレアの戦いで激突しました。ピュロスはエピロス式の重装歩兵と戦象を駆使してローマ軍を撃破しましたが、自軍の損害も大きく、「ピュロスの勝利」として後世に語り継がれるほどの消耗を強いられました。翌年のアスクルムの戦いでも同様に勝利を収めましたが、やはり大きな犠牲を伴いました。

この戦いを通じて、ローマ軍は戦象やギリシャ式戦術への対抗策を学び、戦闘の柔軟性を向上させました。ピュロスはローマとの和平交渉を試みましたが、元老院はこれを拒否し、徹底抗戦を選びます。 紀元前275年、ピュロス軍とローマ軍はベネウェントゥムの戦いで決戦を迎えました。この戦いでは、ローマ軍が戦象に対する新たな戦術を駆使し、ピュロス軍を撃退しました。戦況の悪化により、ピュロスはついに撤退を余儀なくされ、ギリシャ本土へ帰還しましたが、数年後に戦死し、エペイロスの勢力は衰退しました。

この戦争の結果、ローマは南イタリアのギリシャ都市を支配下に置き、イタリア半島の統一を達成しました。ローマは戦争を通じて、戦術の多様性を学びながら軍の適応力を強化し、また、征服地のギリシャ都市に対しては一部の自治を認めながらも、ローマの支配に組み込むという統治手法を確立しました。こうして、ローマはギリシャ世界に対する影響力を強め、地中海世界の大国としての地位を確立することとなりました。

エリッサ

エリッサ

共和政ローマ 地中海の覇者への道のり ~ ローマ最大の宿敵 カルタゴとの対決

カルタゴは当時、地中海貿易の中心地として発展し、強力な海軍と広大な商業ネットワークを築きました。豊かな経済力を背景に、北アフリカ、シチリア島、イベリア半島に影響力を拡大し、一大勢力を誇りました。

ローマにとってカルタゴは、最初こそ交易相手でしたが、やがて地中海支配をめぐる最大のライバルとなりました。ローマはカルタゴとの戦いで、多くの苦難と、そして大きな成長を得ました。特にローマの悪夢とも呼ばれた、カルタゴの将軍ハンニバル・バルカとの戦いは、ローマ史上最大の危機であり、そしてローマを最も成長させた戦いとも言えます。

カルタゴはローマが地中海の覇者になるためには絶対に乗り越えなければならない壁であり、ローマ史において最も記憶に残る宿敵の一つとされています。ここでは、ローマとカルタゴが繰り広げた熾烈な戦い、そしてローマがどのようにして宿敵を乗り越えたのかを見ていきましょう。

カルタゴ領土

エリッサ

エリッサ

第一次ポエニ戦争 – ローマ地中海制覇の第一歩

第一次ポエニ戦争の発端

紀元前264年に勃発した第一次ポエニ戦争の発端は、地中海の戦略的要地であるシチリア島をめぐる争いにありました。当時のシチリア島にはギリシャ系の都市国家が多く存在し、その中でもシラクサが有力な勢力を誇っていました。一方、島の西部にはカルタゴが拠点を築いており、長年にわたって影響力を拡大していました。

戦争のきっかけとなったのは、シチリア島北東部のメッシーナで起こった内紛でした。傭兵集団であるマメルティニがこの地を支配していましたが、シラクサの攻撃を受けると、カルタゴに救援を求めました。カルタゴは素早く対応し、メッシーナに軍を派遣してこれを保護しました。

しかし、その後マメルティニはローマにも助けを求め、ローマ元老院はシチリアへの介入を決定しました。ローマ軍は、メッシーナに派遣されると、カルタゴ軍を排除するような行動をとりました。カルタゴはこれを敵対行為とみなし、戦争が勃発しました。

第一次ポエニ戦争の流れ

戦争の初期段階では、ローマは陸上戦で優位に立ち、シチリア各地のカルタゴ勢力を圧迫していきました。ローマ軍はシラクサと同盟を結び、カルタゴの拠点を次々と攻略していきました。しかし、カルタゴは優れた海軍力を有しており、制海権を握ることでローマ軍の補給線を脅かしました。

ローマはこの海上戦力の差を埋めるため、新たに艦隊を建造し、鹵獲したカルタゴの軍船を参考にして軍船の技術を学びました。さらに、「カラス」と呼ばれる装置を開発し、敵船に渡って白兵戦を仕掛けることで、陸戦に強いローマ軍が海戦でも優位に立てるよう工夫しました。

戦争は長期化し、一進一退の攻防が続きました。しかし、紀元前241年、ローマはシチリア沖のアエガテス諸島の戦いで決定的な勝利を収めました。この戦いでローマ艦隊はカルタゴの艦隊を打ち破り、補給路を断たれたカルタゴは和平を余儀なくされました。

第一次ポエニ戦争でローマが得たこと

この戦争の結果、カルタゴはシチリア島をローマに譲り渡し、ローマは初めての海外領土を獲得しました。さらに、カルタゴは戦争賠償金を支払うことを義務付けられ、ローマの財政は強化されました。これによりローマは軍事力を拡大し、次なる戦争への準備を整えることができました。 また、この戦争を通じてローマは海軍力を大幅に向上させ、地中海での影響力を拡大する足がかりを築きました。

元々は陸戦に特化していたローマ軍でしたが、この戦争を契機に本格的な海戦の技術を習得し、今後の戦いにおいても海軍を積極的に活用するようになりました。 こうしてローマは、カルタゴという強敵を退けることで、地中海覇権への第一歩を踏み出したのです。

エリッサ

エリッサ

カルタゴ建国 – 出典:J. M. W. Turner – The Athenaeum

第二次ポエニ戦争 – ローマ史上最大の悪夢

第二次ポエニ戦争の発端

カルタゴの将軍ハミルカル・バルカは、第一次ポエニ戦争でローマに敗北した後も、ローマに対する敵意を捨てませんでした。彼は戦争に敗れたカルタゴの再建を進めながら、次の機会にローマへ復讐を果たすことを考えていました。ハミルカルはこの目的のために、豊かなイベリア半島の征服を進め、そこをカルタゴの新たな勢力基盤とすることで、ローマと再び戦う準備を整えました。

そんなハミルカルには幼い息子がいました。その少年こそ、後にローマを震撼させる名将ハンニバル・バルカです。伝えられる話によれば、ハミルカルはハンニバルがまだ幼い頃に神々への誓いを立てさせました。その内容は「ローマを生涯の敵とし、決して和解しない」。ハンニバルはこの誓いを胸に刻み、父の意思を継ぐことを決意しました。

父ハミルカルの死後、ハンニバルは成長し、カルタゴ軍の指揮官となりました。そして、イベリア半島で軍事力を強化しながら、ローマとの決戦の機会を待ちました。紀元前219年、ついにイベリア半島の都市サグントゥムがローマと同盟を結び、カルタゴに反抗しました。ハンニバルはこの都市を包囲・攻略し、ローマとの対立は決定的なものとなりました。これを口実に、ローマはカルタゴに宣戦を布告し、第二次ポエニ戦争が始まります。

第二次ポエニ戦争の流れ

戦争が始まると、ハンニバルは海を渡るのではなく、イベリア半島からアルプス山を越えてイタリア半島に侵攻するという大胆な戦略を選びました。この作戦は極めて過酷で、多くの兵士や戦象が寒さや飢えによって命を落としました。しかし、ハンニバルはこの苦難を乗り越え、イタリア半島に到達しました。

イタリア半島に到達したハンニバルは無敵の強さで、次々とローマ軍を撃破します。紀元前218年のトレビアの戦いでは伏兵を用いた戦術でローマ軍を壊滅させ、翌年のトラシメヌス湖の戦いでは霧を利用した奇襲によってローマ軍を殲滅しました。ハンニバル軍は、途中で引き入れたガリア人傭兵こそ損耗したものの、カルタゴ人の精鋭は無傷という、ローマにとっては絶望的な状況でした。

あまりの負け続けの末、ローマは全軍を投入し、ハンニバル軍を完全に葬り去ることを決めました。選んだ戦場は平野。これまでローマは平野の戦いでは無敗でした。こうして起きたのが、紀元前216年のカンナエの戦いでした。しかしローマはこの戦いで、ローマ史上最大の絶望を味わうことになります。

ハンニバルは、少数の兵で大軍を、しかも平野で包囲するという、とんでもない戦術を実行し、ローマの大軍を殲滅しました。この敗北により、ローマはハンニバルに抵抗するための兵をほとんど失い、ローマの滅亡がささやかれました。ハンニバルはこの勝利で、ローマに統治されている都市国家たちが、ローマに反旗を掲げると思っていました。

しかし、一部こそハンニバル側に寝返ったものの、かつてローマと死闘を繰り広げたはずの、ほとんどの都市国家が、ローマを見捨てませんでした。ローマは寛容な統治で、鉄の結束を築いていたのです。 またローマも屈服することはありませんでした。独裁官になったファビウス・マクシムスは「遅延戦術」を採用し、ハンニバルとの正面衝突を避けながら徐々に消耗させる戦略をとりました。

その後、プブリウス・コルネリウス・スキピオという青年が、自ら兵を集めて反撃を開始します。スキピオはイベリア半島のカルタゴ軍を撃破し、補給路を断つことでハンニバルを孤立させ、カルタゴに攻め込みました。 焦ったカルタゴは、ハンニバルをイタリアから呼び戻しました。

紀元前202年、スキピオ率いるローマ軍とハンニバル軍はザマの戦いで激突します。この戦いでスキピオは、カンナエでハンニバルが使った戦法を使用し、ハンニバル軍を打ち破りました。これによりローマ軍は優勢に立ち、やがてカルタゴは敗北。こうして、第二次ポエニ戦争はローマの勝利で終結しました。

スキピオはこの功績を称えられ、アフリカヌスという称号を得ることになりましたが、後に元老院から危険視され、ローマを離れることになりました。

第二次ポエニ戦争でローマが得たこと

この戦争の結果、カルタゴはローマに対して莫大な賠償金を支払うことになり、軍事力は大幅に制限されました。さらに、ローマの許可なしに戦争を行うことが禁じられ、事実上ローマの従属国となりました。カルタゴはもはやローマの覇権を脅かす存在ではなくなり、その影響力は急激に衰退しました。

一方、ローマはこの戦争を通じて地中海世界における覇権を確立しました。イベリア半島を完全に支配し、さらには北アフリカにも影響を及ぼすようになりました。ハンニバルとの戦いによって、ローマの軍事戦略はより洗練され、長期戦への対応能力も向上しました。

また、ローマはこの戦争によって強固な国家意識を育み、敵の脅威に対して団結して対抗する文化が根付くことになりました。ハンニバルという恐るべき敵を退けたことで、ローマの軍事力と政治力は一層強化され、さらなる領土拡張の道を歩むことになりました。

ローマの悪夢ハンニバル・バルカ:出典:Fratelli Alinari – Reddit

第三次ポエニ戦争 – 宿敵カルタゴの滅亡

第三次ポエニ戦争の発端

第二次ポエニ戦争の終結後、カルタゴはローマとの和平条約に従い、多額の賠償金を支払いながら復興を進めていました。しかし、ローマの監視下に置かれながらも、カルタゴは貿易や経済活動を活発化させ、次第に再び力を取り戻していきました。この状況を不安視したのが、元老院の一部の勢力でした。特に大カトー(マルクス・ポルキウス・カトー)は、カルタゴの繁栄を危険視し、「カルタゴ滅ぶべし」と繰り返し主張しました。

ローマが直接軍事行動を起こす決定的なきっかけとなったのは、カルタゴがヌミディア王国との戦争に踏み切ったことでした。カルタゴは、ローマの同盟国であるヌミディアの度重なる侵攻に耐えかね、ローマの許可を得ずに反撃しました。これはローマとの条約違反と見なされ、ローマはカルタゴを攻撃する口実を得ることになりました。紀元前149年、ローマはカルタゴに対し無条件降伏を要求しましたが、カルタゴはこれを拒否し、第三次ポエニ戦争が勃発しました。

第三次ポエニ戦争の流れ

戦争は当初、ローマ軍の包囲戦によって進められました。ローマ軍はカルタゴの周囲を封鎖し、補給を断つことで長期的な消耗戦を仕掛けました。しかし、カルタゴ側も必死に抵抗し、市民を含めた総力戦でローマに対抗しました。戦闘は3年にわたり続きましたが、ローマの若き将軍スキピオ・アエミリアヌス(スキピオ・アフリカヌスの孫養子)の指揮のもと、ローマ軍は紀元前146年にカルタゴ市内へ突入。

ローマ軍は市街戦を展開し、カルタゴ市民は最後まで激しく抵抗しましたが、最終的に壊滅しました。戦闘が終わった後、ローマ軍は生き残った住民を奴隷として売り払い、都市そのものを破壊しました。さらに、土地には塩を撒いて農業ができないようにしたという逸話もありますが、これは後世の創作である可能性が高いです。

第三次ポエニ戦争でローマが得たこと

この戦争の勝利により、ローマはカルタゴの領土を完全に支配下に置き、そこに「アフリカ属州」を設置しました。これにより、ローマの地中海支配は決定的なものとなりました。また、ローマはカルタゴという宿敵を滅ぼしたことで、地中海西部における最大の脅威を排除しました。

さらに、戦争を通じてローマの軍事力と行政機構はさらに強化され、のちの帝国建設の礎となりました。ただし、この戦争はローマの戦争観にも影響を与え、徹底的な殲滅戦や支配地域への厳しい統治政策が今後のローマの戦略の一部となっていきます。

カルタゴの滅亡は、ローマの拡大政策における重要な転換点であり、ローマが世界帝国への道を歩む上での決定的な一歩となったのです。

エリッサ

エリッサ

カルタゴ遺跡 – 出典:Britannica

まとめ

ローマはもともとイタリア半島の一小都市国家にすぎませんでした。しかし、ラテン同盟やサムニウムとの戦争を通じてイタリア半島を統一し、やがて地中海の大国カルタゴと対峙することになりました。第一次ポエニ戦争では海軍力を鍛え上げ、続く第二次ポエニ戦争では、ハンニバルの侵攻により存亡の危機に陥りながらも、逆転勝利を収めました。そして、第三次ポエニ戦争でついにカルタゴを完全に滅ぼし、地中海西部の支配を確立。 この一連の戦いを通じて、ローマは単なる都市国家から地中海の覇者へと変貌しました。軍事力だけでなく、統治の仕組みや外交の巧みさも進化させ、今後の帝国化への道を切り開いたのです。ローマはカルタゴという巨大な壁を乗り越えたことで、誰にも止められない世界帝国への歩みを進めていくことになりますが、同時に、ローマの強みであった寛大さが失われ始め、ローマの中で何かが崩れ始めた、最初の一歩ともとれるかもしれません。

エリッサ

エリッサ

コメント

コメント一覧 (1件)

この頃のローマ元老院と市民、自分たちの力で覇権国家を築いていくなんて、ワクワクしただろうな。